En DVD

Critiques de films disponibles en DVD

Elysium

Elysium

Cessez de chercher, on l’a trouvé, le meilleur blockbuster de l’été. Neill Blomkamp, qui avait laissé sa marque avec son premier long métrage District 9, remet ça avec cette énorme production qu’est Elysium. Sans venir égaler le réalisme et la pertinence du propos de District 9, Blomkamp nous propose cette fois-ci un univers d’intelligence artificielle ultra développée où la robotique et l’extrême productivité ont pris le pas sur les droits de la population. Fougueux et brutal, parfois ironique, ce film à la direction artistique impeccable livre la marchandise malgré son manque flagrant de nuances et ses scènes parfois très violentes.

2154. L’humanité s’est scindée en deux. Le bas peuple survit dans ce qui reste de la Terre surpeuplée, à travers l’extrême pollution et l’épuisement des ressources naturelles. Les riches ont fui la planète pour migrer vers une station spatiale nommée Elysium où ils peuvent maintenir leur train de vie extravagant. Leur accès au progrès est sans limites, alors que la technologie sur Terre semble être restée figée dans le passé.

Max (Matt Damon) habite un désormais très hispanophone Los Angeles, dans ce qui s’apparente davantage à un égout à ciel ouvert qu’à une grande ville américaine. Il travaille dans une usine de fabrication de robots dans laquelle il sera accidentellement exposé à une dose mortelle de radiation qui ne lui laissera que cinq jours à vivre. Son seul espoir de salut : s’introduire sur Elysium pour y être soigné grâce à leur technologie avancée. Mais pour payer son aller simple vers la station spatiale, il devra s’allier à Spider (Wagner Moura), un contrebandier qui échangera des données cérébrales que Max volera à riche homme d’affaires (William Fichtner) contre son aide pour s’envoler vers Elysium.

Pour l’aider dans sa tâche malgré sa maladie, on fournira à Max cette espèce d’exosquelette lui permettant de décupler sa force (époustouflant design de Weta, la compagnie d’effets visuels de Peter Jackson). Il sera donc en mesure de rivaliser avec la technologie envoyée par la secrétaire de la défense de la station spatiale (Jodie Foster) qui tentera d’arrêter Max pour lui reprendre les précieuses données qu’il a volées.

Convenons-en, la métaphore proposée dans Elysium n’a rien de subtile, mais elle n’en reste pas moins intéressante. La mentalité d’égocentrisme extrême et l’attitude impitoyable des riches sont très bien mises en place dès l’introduction où on montre en contraste le désespoir de la majorité dans sa lutte pour survivre. D’ailleurs, l’aversion que démontrent les riches envers leurs inférieurs n’est pas sans rappeler cette ségrégation si finement montrée par le réalisateur dans son District 9.

Malgré les quelques raccourcis du scénario et le manque de profondeur des personnages qui demeurent unidimensionnels, Elysium réussit à garder le cap sans trop s’éparpiller et l’histoire ne s’enlise pas sous ses abondants effets spéciaux ou ses costumes exubérants. Contrairement à certaines productions estivales (comme Pacific Rim ou Man of Steel pour ne pas les citer en exemple), les effets visuels servent à appuyer la trame narrative, et les séquences d’actions ne s’étirent pas en longueurs inutiles et redondantes. Habile, Blomkamp se montre d’ailleurs créatif dans son utilisation de la caméra épaule et utilise parfois des mouvements de caméra inusités qui ne sont pas sans rappeler les prises de vues des jeux vidéo.

Tel un vieux routier, Matt Damon renoue avec le type de personnage qui l’a maintenu au sommet ces dernières années dans ce rôle physique d’homme futé au cran d’acier. Entouré de quelques-uns des acteurs chouchous de l’Amérique du Sud (Alice Braga et Wagner Moura du Brésil, le mexicain Diego Luna), Damon peut également compter sur le talent de Sharlto Copley qui défend le rôle de l’incontrôlable chasseur de prime psychopathe envoyé à ses trousses. S’ajoutant à cette solide distribution, Jodie Foster ne fait malheureusement que livrer la marchandise sans trop se démarquer dans un rôle d’implacable secrétaire de la défense.

Dans Elysium, Neil Blomkamp crée de formidables ambiances avec une trame sonore qui rappelle parfois Hans Zimmer. Évitant de justesse plusieurs clichés, le scénario présente un univers fignolé mais très violent, peut-être trop d’ailleurs pour un film aussi grand public. Assurément exagéré, Elysium est à l’image de toute science-fiction en ne faisant jamais dans la demi-mesure. Cependant, pour un second film, Blomkamp peut finalement se targuer d’avoir atteint sa cible et de ne pas d’être noyé dans l’excès des moyens mis à sa disposition.

Ma critique est également disponible sur le site le Quatre Trois

World War Z

World War Z

La planète hollywoodienne a exploré, ces dernières années, la thématique de la pandémie dans nombre de ses productions. On n’a qu’à penser aux quelques Contagion, Blindness ou I Am a Legend pour réaliser que le genre humain est tétanisé à l’idée d’un nouvel épisode digne de la grippe espagnole. World War Z du réalisateur Marc Foster se penche sur ce genre de pandémie capable de rapidement décimer la population mondiale, mais plutôt sous la forme d’une contagion massive de zombies. Avec une proposition de départ qui n’est pas sans rappeler 28 Days Later de Danny Boyle, WWZ se démarque cependant par sa facture plus réaliste et son approche davantage axée sur la quête d’un remède que sur la simple et sanglante extermination de la population touchée par ce fléau.

Wold War Z raconte l’histoire de Gerry Lane (Brad Pitt), un père de famille retiré de son ancienne profession d’enquêteur de terrain pour l’ONU afin de vivre une vie plus paisible. Sa retraite prématurée sera rapidement balayée du revers de la main lorsqu’il sera témoin des premières manifestations de la contagion massive de la ville de New York, rapidement assaillie par un nombre croissant de ces zombies. Lane et sa famille seront recueillis sur une base de l’ONU située à l’abri sur un navire, mais les anciens employeurs de Lane exigeront de lui qu’il se joigne aux efforts de sauvetage en échange de la sécurité de sa famille. Il se greffera donc à une équipe envoyée en Corée du Sud afin de trouver la source de la contamination dans l’espoir d’en trouver un remède.

Après une mise en place brève qui ne perd pas de temps à s’éparpiller, Marc Foster entraîne le spectateur dans un feu roulant d’action qui n’aura de cesse qu’à la fin de la projection. Au rythme d’une trame sonore bien choisie, balancé par les mouvements de la caméra épaule omniprésente, World War Z est un film à l’allure généralement crédible qui explore différemment une idée mille fois vue. Pour une fois, on ne s’arrête pas qu’au sort de la grosse pomme et on prend compte de l’ampleur de ce fléau à l’échelle mondiale. Car le film traite bien du Monde, et les pérégrinations du héros le mèneront à bien des destinations autour du globe. De plus, malgré sa violence, WWZ ne s’attarde pas uniquement à la guerre contre les zombies en tant que tels. À ce niveau, on peut féliciter Foster d’avoir adopté un point de vue un peu moins tape-à-l’œil et un peu plus « plausible », du moins autant qu’un film traitant d’invasion de zombies peut l’être.

Cette crédibilité, le film la doit cependant en grande partie au jeu sobre de Brad Pitt, qui prouve une fois de plus que la doctrine de Mies van der Rohe, Less is more, fait foi d’efficacité et de bon goût. Avec un jeu qui passe surtout par l’intensité de son regard, Pitt réinsuffle à World War Z la dose de sérieux qu’aurait, sans lui, certainement sapé le scénario parfois abracadabrant. En effet, le rôle de Gerry Lane représente beaucoup trop le stéréotype du héros à toute épreuve, alors qu’il revêt tour à tour la veste du…

- Tacticien

- Copilote d’avion

- G.I.

- Médecin de combat

- Épidémiologiste

- Père de famille parfait… (et j’en passe)

… et c’est assurément grâce au talent de l’acteur principal que le film réussit à garder le cap.

En plus d’avoir opté pour la facilité pour ce qui concerne son héros, WWZ relègue tous les personnages secondaires au rôle de figurant. Bien sûr, ce film n’est qu’un film d’action, mais sans en faire une réalisation très songée, on aurait tout de même pu y ajouter un peu de substance, surtout en ce qui concerne les milles et un faire valoir qui ne font qu’aider Mr Pitt le sauveur de l’Humanité qui réussira là où tous les spécialistes auront échoués avant lui.

Malgré une finale plutôt facile (qui serait, dit-on, différente de celle du script original), World War Z est un heureux mélange entre le film d’action imprévisible et le blockbuster hollywoodien classique. Oui, encore une fois, un américain seul trouve toutes les solutions et accumule toutes les mentions de courage du scénario, mais il évite aussi le cliché des films sanglants et s’intéresse aussi au drame mondial à l’échelle humaine. En plein cœur de cet été cinématographique qui n’en finit pas de décevoir, Marc Foster réussit à créer une agréable surprise avec un film dont on n’attendait finalement pas grand chose.

Ma critique est également disponible sur le site le Quatre Trois

Man of Steel

Man of Steel

On le sait, la grosse mode à Hollywood ces dernières années, c’est les remakes et les suites. Et les films de superhéros. Et on n’est pas sortis du bois si on fait le décompte du nombre de personnages de Marvel ou de DC Comics qui n’aurait pas encore eu droit à sa franchise. À travers cet océan de manque de créativité, quelques blockbusters essaient les uns après les autres de nous resservir la même approche que celle qui a garanti la renaissance de la franchise des Batman. Parmi eux, en copie à peine camouflée, Man of Steel du réalisateur Zack Snyder (300, Watchman).

Sans dire que cette seconde tentative en à peine sept ans de réanimer la franchise des Superman tombe complètement à plat, on peut cependant affirmer que les attentes gonflées qui ont entouré la sortie de ce film estival en précipiteront les déceptions. Et vu la campagne de publicité colossale dont a bénéficié cette réalisation, qui bat d’ailleurs son plein depuis plusieurs mois, on ne peut qu’être très déçu devant cette surenchère qui nous laissait envisager une nouvelle série aussi peaufinée que cette marquante saga de Nolan.

Vous connaissiez bien Superman ? Oubliez l’image que vous en aviez. Exit la Kryptonite, le thème musical de John Williams ou encore le personnage de Lex Luthor, l’ennemi juré de l’homme d’acier. Snyder rompt avec bon nombre des incontournables de cette mythique série et tente de nous en livrer sa propre version. L’ennui cependant ce n’est pas qu’il ne reste qu’au stade de la superficialité, Superman étant à l’origine une série plutôt légère au ton bon enfant, mais c’est plutôt qu’il se donne les airs d’un film qui se prend très au sérieux sans jamais avoir de substance. Pas d’humour, mais pas non plus de chair autour de l’os, et il ne reste que bien peu de choses à ce film, finalement, mis à part les excessifs effets visuels.

On a malgré tout droit à un synopsis qui ne désorientera personne qui se soit déjà frotté aux aventures de ce surhomme. Après une introduction plutôt étoffée dans laquelle le spectateur est témoin de la fin de la planète Krypton et de l’exil qu’impose Jor-El (Russell Crowe) à son fils unique (Kal-El/Clark Kent/Superman) en l’envoyant sur la terre, c’est par maints retours en arrière qu’on explore par miettes l’enfance rurale du jeune homme (Henry Cavill) devenu fils adoptif d’un couple de fermiers du Kansas (Diane Lane et Kevin Costner).

Vivant de vagabondage en vagabondage, c’est lorsqu’il fait la découverte de ses origines que Clark Kent rencontrera Lois Lane (Amy Adams), une journaliste dégourdie que rien n’arrête. Elle l'aidera à arrêter un survivant de feu la planète Krypton, le général Zod (Michael Shannon) qui tente d’exterminer la race humaine pour recréer sa planète d’origine sur les ruines de la terre.

Henry Cavill a certes le physique de l’emploi avec ses 2 000 livres de muscles, mais ni lui ni aucun autre acteur n’arrivent à insuffler assez de profondeur à son personnage pour qu’on le prenne réellement au sérieux. C’est parfois à se demander si par maladresse, Snyder n’aurait pas tout simplement coupé les répliques de Superman afin de lui créer une aura de mystère et d’introspection qui est au final plutôt fade. Amy Adams a bien l’énergie et la fougue nécessaire pour incarner Lois Lane telle qu’elle a marqué les sagas précédentes, et le couple que forment Costner et Lane (attention ici, on parle de Diane) ont bien le style des guides spirituels aux valeurs traditionnelles qui ont façonné le côté humain de Clark, malheureusement, tous ces personnages se perdent dans l’histoire qui ne semble exister que par prétexte aux effets visuels surabondants.

Parfois frustrant, on a vraiment l’impression qu’avec un peu plus de soin aux détails et avec un scénario plus travaillé, Snyder aurait pu arriver à un résultat à la hauteur de nos attentes. En effet, certaines des scènes qu’on nous présente sont belles et sobres, surprenantes d’efficacité. Man of Steel ne sera pas le succès escompté, mais il n’en demeure pas moins qu’il remplit une partie de sa mission. De même, bien que les personnages manquent de finition, les acteurs ont été judicieusement choisis et il serait injuste de les tenir pour responsables de ce manque de substance. L’ensemble de la direction artistique constitue la plus belle réussite de cette nouvelle franchise, avec une esthétique froide et rude, à l’image de cette Amérique profonde qu’on nous dépeint.

Pour les prochaines années cinématographiques, pourrait-on se souhaiter que les producteurs de blockbusters daignent porter un minimum d’attention aux scénarios qui concerneraient enfin autre chose qu’une suite ou un remake ? Man of Steel n’est pas le moins bon ni le meilleur des films de superhéros auxquels nous avons eu droit ces dernières années, mais il arrive peut-être à un moment où le public est saturé de ce style qui a été revisité, tourné en tout sens, exploré sous toutes les variantes. Vraiment, la modération a bien meilleur goût.

Ma critique est également disponible sur le site le Quatre Trois

The Great Gatsby

The Great Gatsby

Baz Luhrmann est le réalisateur de la démesure par excellence. Peut-être est-ce en raison de cette trompeuse bande-annonce qui semblait annoncer un film plein de rebondissements scandaleux, mais toujours est-il que The Great Gatsby en a surpris plus d’un avec son rythme lent et son histoire figée. Rien cependant pour dire que ce film est raté ! Avec le soin pour le détail qu’on lui connaît, Luhrmann plonge les spectateurs dans l’univers tissé de mensonges et d’illusions de F. Scott Fitzgerald pour dépeindre avec justesse ce récit d’amour à l’arrière-goût artificiel mais passionné.

Un jeune auteur en devenir, Nick Carraway (Tobey Maguire), emménage à Long Island à New York où il se liera d’amitié avec son étrange voisin, le richissime Jay Gatsby (Leonardo Di Caprio). C’est à travers son regard qu’on suivra les tentatives désespérées de cet excentrique millionnaire pour retrouver son amour d’avant-guerre, Daisy (Carey Mulligan) qui est désormais mariée au sanguin Tom (solide Joel Edgerton). Témoin des drames des autres, Nick se heurtera à leurs réalités fabriquées et au grand théâtre d’illusions qui s’orchestre autour de lui, pour finalement voir le visage réel des êtres qui l’entourent.

Avec comme base une histoire aussi « littéraire », il n’est pas étonnant qu’on reproche à The Great Gatsby d’avoir une trame narrative mince. En effet, le génie de Fitzgerald repose dans sa plume, et non dans son imagination débordante pour les revirements de situation. L’histoire est prévisible et simple, mais on ne peut certes pas en tenir Luhrmann pour responsable. D’ailleurs, l’introduction où tous rapportent des rumeurs et des racontars sur Gatsby et son passé obscur mène à la superbe scène d’entrée du personnage, sur fond de musique de Gershwin et de feux d’artifice.

On peut cependant reprocher à cette adaptation de trop s’investir dans des segments d’histoire dignes de peu d’intérêt, comme c’est le cas pour les scènes qui présentent un Nick en tête à tête avec un psychologue, prétexte trouvé pour l’amener à devenir narrateur de sa propre histoire. On aurait aussi certainement gagné à couper quelques scènes, ce film lent se perdant parfois dans des détours inutiles et une fin qui s’étire trop.

Les effets visuels sont peu subtils, et cette approche synthétique est une arme à double tranchant. Servant tantôt magnifiquement le propos du film qui s’articule autour de l’apparence, du matérialisme, du pouvoir et de la richesse, ces effets qui sonnent volontairement faux ne fonctionnent pas du tout lors des scènes sérieuses. Cependant, il aurait été impossible de s’attendre à autre chose de la part du réalisateur de Moulin Rouge!, qui a d’ailleurs fait de cette excessivité sa marque de commerce.

C’est bien connu, Baz Luhrmann adore mélanger les époques et il nous ressert avec son talent habituel un amalgame de musiques et d’anachronismes qui électrise cette ambiance survoltée. Les scènes de fête font mourir d’envie d’y être, et l’insouciance de cette période de prohibition oriente les comportements débauchés des personnages qui n’en font qu’à leur tête. Malheureusement, encore une fois, cette ambiance all over the top ne convient pas à toutes les scènes, et certaines séquences auraient gagnées à être plus sobres, sans cette agaçante musique d’ambiance qui ne se tait jamais.

The Great Gatsby, c’est avant tout la performance de Leonardo Di Caprio. Encore une fois, il réussit à façonner un personnage complexe, difficile à lire, qui change de masque comme il change de chemise (et il en a des tonnes). Sans en mettre trop, il incarne cet homme de démesure avec naturel et crédibilité. Face à lui, Carey Mulligan s’en tire bien avec le rôle difficile de Daisy. Effacée et influençable, sa Daisy est une femme fragile obsédée par le prestige qui n’arrive à prendre aucune décision par elle-même. Le complètement amorphe et placide Tobey Maguire est malheureusement le maillon faible de cette distribution, avec son expression impassible qui ne change jamais vraiment de toutes les 140 minutes de la projection.

Grosses attentes sont souvent synonymes de grosses déceptions, mais The Great Gatsby a su tenir ses promesses, pour peu qu’on soit resté réaliste quant à nos attentes de cette adaptation du classique de la littérature américaine. Ce film opulent reste très juste, même s’il déborde parfois sur la ligne du ridicule, notamment avec ces citations tirées de l’œuvre originale, qu’on écrit avec mauvais goût carrément à l’écran. Malgré tout, l’extravagance va bien à The Great Gatsby, et bien qu’un peu de sobriété l’aurait servi, ce film reste à l’image de cet amoureux transi qui n’aura jamais su où s’arrêter dans sa démesure.

Ma critique est également disponible sur le site le Quatre Trois

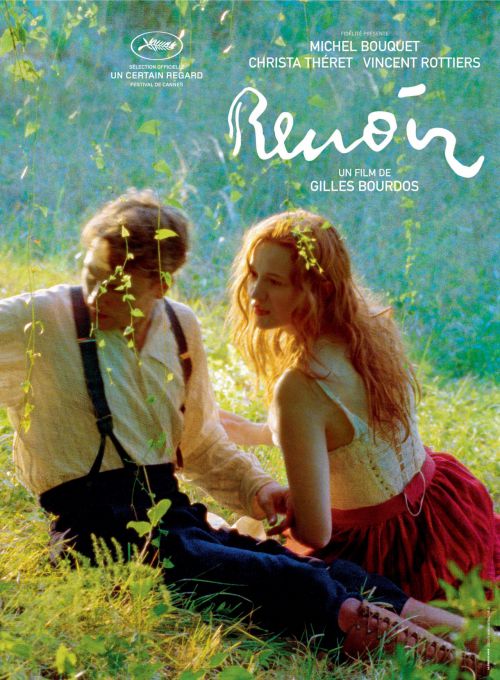

Renoir

Renoir

Un film retraçant la fin de la vie d’un peintre suppose d’emblée qu’il soit assez contemplatif. Cependant, la ligne est mince entre un récit lent et une histoire qui se fige. Renoir navigue entre les deux, voletant entre de superbes images et des longueurs où l’histoire est laissée en suspend. Sans être incomplet, les scènes fortes se font toutefois rares et sont diluées par l’anticipation du spectateur à voir s’envoler le récit.

L’histoire se situe au crépuscule de la vie de l’illustre peintre impressionniste Auguste Renoir, en 1915, soit en plein cœur de la Première Guerre mondiale. Renoir (Michel Bouquet), alors physiquement très diminué, traverse une période d’effervescence artistique renouvelée par sa rencontre avec un nouveau modèle, Andrée (Christa Theret). Souffrant de graves rhumatismes qui lui déforment les mains et l’empêchent de marcher, il est entouré d’une foule d’employées qui prennent soin de lui, étant pour la plupart d’anciens modèles et/ou d’anciennes maîtresses. Le retour de son second fils Jean (Vincent Rottiers) à la maison familiale, le temps de sa convalescence due à une blessure de guerre, bousculera la routine installée, une attirance réciproque se développant peu à peu entre lui et la fougueuse Andrée.

Ce film aurait très bien pu s’intituler Renoirs avec un « s », car il relate quasiment autant la vie de Renoir fils que celle du père, le fils étant soit dit en passant devenu un célèbre réalisateur de cinéma. Ce sont d’ailleurs les liens père-fils qui intriguent le plus. L’étrange relation d’incompréhension d’un génie face à ses enfants dépourvus du même sens artistique que lui donne lieu à des scènes aussi navrantes qu’on les devine proches de la réalité. Cette déchirure des liens familiaux est cependant moins bien exploitée dans le cas de la relation du peintre avec son plus jeune fils Coco (Thomas Doret) que le récit met de côté sitôt son aîné revenu de la guerre.

Frustrant, ce n’est malheureusement pas le seul pan de l’histoire laissé en suspend dans Renoir, le scénario laissant également tomber les détails du passé d’Andrée alors qu’on y avait pourtant ouvert toute grande la porte. Même chose concernant les femmes et les maîtresses ayant partagé la vie de l’artiste, qu’on relaie souvent au simple rôle de figurante malgré leur passé intrigant.

Visuellement, Renoir est doux et ensoleillé, à l’image de ces magnifiques toiles dont le spectateur est témoin de la création. Les couleurs y sont chaudes et saturées, et les images sont empreintes d’une luminosité à faire rougir d’envie le maître impressionniste lui-même. C’est d’ailleurs ses qualités visuelles qui font de Renoir un film à voir, au sens propre du terme. Tout y est beau, et la douce ambiance d’été a tôt fait de nous faire regretter la belle saison, nous qui sommes prisonniers de cet hiver qui s’accroche.

Renoir n’est pas un film inoubliable, mais ses indéniables qualités en font une réalisation qui mérite notre attention. Malgré ses longueurs, on ne peut qu’être touché devant la souffrance d’un artiste vieillissant qui perd peu à peu l’usage de ses mains, lui qui n’a vécu qu’à travers elles toutes sa vie. Aussi intéressant pour ses segments retraçant la vie du maître peintre que la rencontre de Jean Renoir avec celle qui deviendra finalement sa muse, Renoir réussit à éveiller chez le spectateur respect et admiration devant un peintre exceptionnel incapable de s’arrêter de créer. Et qui continuera jusqu’à son dernier souffle.

Ma critique est également disponible sur le site le Quatre trois

Evil Dead

Evil Dead

L’Argentin Fede Alvarez a vraiment réussi son coup en submergeant littéralement son film de ces innombrables références à l’inimitable première version d’Evil Dead, sans pour autant la calquer. Signant ici son tout premier long métrage, le réalisateur peut se targuer d’avoir trouvé la seule manière de refaire ce classique de l’horreur de la série B sans s’y casser ridiculement les dents. Produit par nul autre que Sam Raimi et Bruce Campbell, ce film devrait cependant davantage contenter les fans de la trilogie de films culte que les spectateurs néophytes.

Comme dit plus haut, Alvarez a davantage misé sur les références que sur le fait de recréer The Evil Dead (1981). C’est donc sans surprise (et avec beaucoup de soulagement) qu’on constate qu’il met en scène des personnages inédits. Bien qu’un certain David (Shiloh Fernandez) rappelle par moment l’iconique Ash (Bruce Campbell en 1981), il ne s’en inspire jamais trop pour risquer d’en devenir une caricature. Et en remaniant le corps même de l’histoire d’Evil Dead, le réalisateur (qui a aussi agi à titre de coscénariste) évite de se mettre dans des situations où il pourrait être tenté de répéter ce qui a été fait précédemment, s’assurant ainsi de produire un remake qui se tient, mais surtout qui ne tombe jamais dans la parodie.

Mais parlons-en, de l’histoire! Cette fois-ci, cinq jeunes adultes se rendent dans une cabane délabrée au fin fond des bois pour aider une des leurs, Mia (Jane Levy), à se purger de ses dépendances à la drogue. On suit donc, disons-le, la descente aux enfers de cette jeune droguée, accompagnée de son grand frère David (Shiloh Fernandez), de la copine de celui-ci, ainsi que de deux amis de longue date, une infirmière et un professeur. C’est ce professeur d’école, justement un peu tordu, qui mettra tout le monde dans un gros pétrin en lisant certains passages d’un livre maléfique trouvé à la cave (le Necronomicon, mais sans son visage difforme). Évidemment, ces passages réveilleront le Mal avec un grand M, qui tentera de s’emparer de tout le monde, transformant ces gentilles personnes en d’affreuses bêtes déchaînées assoiffées de sang.

Bénéficiant visiblement de beaucoup de moyens financiers, cette production a misé sur ce qui la fera bien traverser le temps, soit des effets visuels à l’ancienne, se passant complètement d’images de synthèses. En effet, Alvarez a judicieusement choisi d’utiliser les bons vieux trucs du métier, et en met plein la vue grâce à des impeccables maquillages et prothèses.

D’ailleurs, vous êtes un spectateur à l’âme sensible ? Allez plutôt voir The Croods qu’Evil Dead. Plus sanglant encore que l’original, certaines scènes sont tout simplement insupportables. Loin d’avoir volé sa cote 16 ans et plus (violence et horreur), ce sont des litres d’hémoglobine qui sont versés de manières toutes plus dégoûtantes les unes que les autres en un peu moins de deux heures. Plus gore que gore, le film finit malheureusement par s’étirer en une succession d’images repoussantes et de scènes d’une violence inouïe. Plus sordide qu’épeurant, cet Opéra de la terreur n’est justement pas très terrifiant, plutôt complètement tordu.

N’empêche que l’essentiel est conservé, les effets sonores et la musique sont efficaces, les images sont superbes (en fait elles sont superbement dégoûtantes), et le rythme soutenu de l’intrigue ne laisse pratiquement aucun répit aux spectateurs. Un rebondissement n’attend pas l’autre, et c’est presque avec soulagement qu’on arrive au terme de ce récit sanguinolent, ce qui prouve hors de tout doute qu’Alvarez mène l’auditoire exactement là où il le veut, avec une grande efficacité d’exécution.

Selon moi, il faut cependant vraiment avoir vu les versions précédentes d’Evil Dead pour arriver à apprécier ce remake. Avec le style actuel des films d’horreur contemporains, le scénario même de ce film peut paraître décalé ou même anachronique, de même que cette idée de possession diabolique qui se transmet d’une personne à l’autre de façon quasi gratuite. Cependant, indéniablement Fede Alvarez a construit un remake bien fait, avec une fin ultimement efficace qui poursuit dans la même ligne ce qu’avait précédemment commencé Sam Raimi. Un petit conseil en terminant : ne commandez pas trop de popcorn en allant voir Evil Dead, ce film est un véritable coupe-faim.

Ma critique est également disponible sur le site le Quatre Trois

L'homme qui rit

L'homme qui rit

L’homme qui rit a subi un accueil plutôt mitigé en France cet hiver. Après avoir visionné cette réalisation de Jean-Pierre Améris, on ne peut plus mettre ce malaise sur le compte des frasques russes de l’acteur Gérard Depardieu. En effet, cette version du classique d’Hugo souffre d’une réalisation surchargée qui sape sa crédibilité par une esthétique trop théâtrale, pour n’en faire qu’une sorte de caricature faisant pâle figure.

Rapidement, Améris met en place les éléments qui viendront donner le ton à son univers aux accents à la Tim Burton, mais en débutant par une introduction qui s’étire inutilement. Envahi de décors en cartons et d’anachronismes, le film se veut résolument irréaliste. Malheureusement, avec une histoire aussi excentrique que celle de L’homme qui rit, il aurait été mieux servit par une approche moins bonbon, afin de lui insuffler la crédibilité dont il manque cruellement. D’ailleurs, cette trop grande expansivité est accentuée par la trame sonore omniprésente. Trop insistante, elle semble parfois si forcée qu’on se surprend à prier pour qu’enfin elle se taise et laisse plutôt parler les protagonistes.

D’ailleurs, ce film qui manque de substance ne part pas d’une histoire où elle fait initialement défaut, bien au contraire. Le récit de L’homme qui rit est à la base fascinant, troublant et donne à réfléchir. Dans les alentours de Londres à la fin du XVIIe siècle, Gwynplaine (Marc-André Grondin), un enfant au visage mutilé par des gitans lui laissant des cicatrices à l’allure de permanent rictus, est laissé seul lors d’une tempête de neige. Errant et cherchant de l’aide, il trouve un bébé aveugle, Déa (Christa Theret), encore accroché au cadavre de sa mère morte de froid. Tous deux seront finalement secourus par Ursus (Gérard Depardieu), un vendeur itinérant qui se convertira en forain. Créant un freak show ambulant dont Gwynplaine et Déa seront les vedettes, ils verront leur renommée grandir jusqu’à ce qu’ils attirent l’attention d’une dévergondée duchesse. Cultivant une fascination malsaine pour l’apparence de l’homme qui rit, celle-ci tentera par tous les moyens d’attirer Gwyanplaine à la cour, loin de Déa et Ursus.

Faisant fi de la majorité des thèmes qui font la richesse de l’œuvre originale, Améris concentre son adaptation autour de l’amour entre Gwynplaine et Déa, délaissant en grande partie la critique d’une noblesse oppressante, l’angoisse des hommes et leur misère passive. On conserve cependant une partie de la critique sociale, qui permet d’étoffer un peu le tout, mais elle est tellement diluée dans des scènes ridicules et un enrobage surchargé qu’on peine à la retrouver dans cette profusion d’artifices.

L’homme qui rit avait déjà fait l’objet d’une adaptation par Paul Leni en 1928. La version de Jean-Pierre Améris ne s’est d’ailleurs pas complètement éloignée de cette approche expressionniste qui caractérisait la première version cinématographique. Et quelques fois, plutôt que de paraître trop théâtrale, cette esthétique artificielle s’accorde très bien aux scènes présentées. C’est le cas des performances scéniques des personnages, dont l’étrangeté colle bien à l’irréalisme de l’univers. On a aussi droit à un clin d’œil à la version de Leni, alors qu’on utilise, lors d’une prestation publique, exactement la même image de pendu que ceux aperçus en introduction du film du début du siècle.

Les acteurs, quoiqu’un peu handicapés par la réalisation lourde, s’en tirent cependant plutôt bien, et arrivent à performer à la hauteur du talent qu’on leur connaît. Bien qu’il soit un homme controversé dans sa vie privée, Gérard Depardieu reste un très grand interprète, et c’est dans sa bouche que les tirades qu’on devine empruntées à Hugo résonnent le mieux.

Notre Marc-André Grondin national offre une prestation tout à fait convenable, et réussit à incarner un jeune homme sensible et naïf, quoique pas réellement tourmenté. Finalement, la jeune Christa Theret se démarque avec son rôle de la jeune Déa candide et angélique qui incarne parfaitement l’image de la pureté de son personnage.

Sans être complètement raté, L’homme qui rit souffre de plusieurs lacunes qui mettent en évidence les faiblesses de sa réalisation et son scénario. Quelques scènes grotesques ridiculisent l’ensemble à outrance, notamment une scène de métamorphose digne des films de Miss Congeniality et une séquence de fermeture immonde, si bien que le film serait, sans elles, plutôt convenable. Malgré les incongruités du scénario et les anachronismes agaçants (comme l’apparition de cet accoutrement de combinaison blanche qui s’apparente plus au style des Fruit of the Loom du Walmart que de la mode de la fin du XVIIe siècle), cette réalisation de Jean-Pierre Améris n’est pas catastrophique et contient de bons segments. Les critiques et les questionnements qu’il soulève demeurent, bien que dilués, criants de vérité et dignes d’attention. Malheureusement, avec un sujet en or entre les mains, Améris ne réussit qu’à vaguement remuer ses spectateurs, sans vraiment déranger quiconque.

Ma critique est également disponible sur le site le Quatre Trois

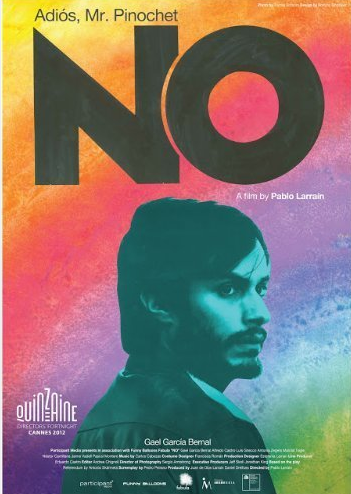

No

No

No n’a pas volé sa nomination dans la catégorie du meilleur film étranger aux Oscars 2013. Représentant fièrement le Chili, cette reconstitution d’un des pans les plus importants de son histoire explore les dessous de la campagne promotionnelle montée par le parti du Non dans leur unique opportunité de mettre démocratiquement fin à 17 années de dictature sous la gouverne du général Augusto Pinochet. Sobre et efficace, cette réalisation de Pablo Larraín captive le spectateur et ce, jusqu’à sa conclusion, même si l’issue de ce référendum n’a de secret pour personne.

Prenant place en 1988, No retrace les tactiques de campagnes de promotion mises de l’avant par René Saavedra (Gael García Bernal), jeune publicitaire engagé par le parti du Non au régime de Pinochet. Appuyant d’abord le régime dictatorial en raison de ses faibles convictions politiques personnelles, Saavedra verra apparaître le véritable visage du totalitarisme lors de son parcours dans le marketing politique de l’opposition. Victime d’intimidation, forcé de travailler en secret ou de cacher son travail afin de se protéger des vols et de la censure, il apprendra peu à peu à se forger une opinion radicalement différente. Délaissant l’appât du gain, il finira par œuvrer pour ses convictions nouvelles.

D’emblée, c’est cette incursion dans les dessous du marketing politique qui fascine. Ce qui a fait de cette campagne une démarche si inédite, c’est surtout le ton qui a été adopté par les défendeurs des régimes démocratiques. Loin de se concentrer sur le misérabilisme de la population et les horreurs du régime totalitaire, les génies de cette démarche de propagande ont cherché à présenter l’avenir démocratique à la manière d’un produit à la mode, prônant la joie de vivre et le bonheur. No a cette qualité de présenter son contenu de manière à bien mettre en place l’ambiance d’espoir mêlée de peur de cette période. Sans jamais trop en faire, le réalisateur mise sur la simplicité avec une direction très terre-à-terre qui ne se perd pas dans les détours, utilisant très peu de musique et ayant fréquemment recours à la caméra épaule.

Seule fantaisie (s’il en est) : Larraín s’est permis un traitement de pellicule tout à fait original, filmant l’entièreté de sa production à l’aide de caméras U-matic, ce qui donne à ses images carrées un grain qui évoque les années 80. D’ailleurs, loin d’être seulement un caprice de réalisateur, l’utilisation de cette caméra facilite la transition avec les multiples images d’archives intégrées au film qui, de ce fait, tranchent beaucoup moins et s’intègrent parfaitement à l’ensemble.

La grande qualité des interprétations ne se limite pas seulement à celle, très solide, de Gael García Bernal. Moins connus à l’international que cette vedette du cinéma mexicain, les acteurs de soutien façonnent des personnages avec beaucoup de substance et une grande authenticité. Antonia Zegers, en féroce activiste et épouse de René Saavedra, joue avec beaucoup de retenue et une sincérité remarquable. Campant quant à lui le rôle du patron de Saavedra, Alfred Castro incarne avec aplomb un publicitaire perfide qui fraie avec le camp du Oui, pour qui il deviendra finalement maître de campagne.

No soulève des questions sur le rôle du marketing politique, et sur l’influence qu’une campagne publicitaire bien menée peut avoir sur la population. Que ce soit pour des objectifs tout à fait louables, comme l’avènement d’un régime démocratique, ou moins, comme la justification d’un régime totalitaire, le film éveille tout de même les consciences à l’efficacité de la propagande dans nos sociétés extrêmement médiatisées.

Riche en émotions, ponctuée de quelques notes d’autodérision, cette cinquième réalisation de Pablo Larraín amène efficacement le spectateur là où elle veut, n’utilisant aucun superflu et ne diluant jamais son propos dans des intrigues parallèles inutiles. Avec une finale poignante mettant en scène le dépouillement des votes, No redore fièrement l’image d’une humanité unie et forte, qui sait faire changer les choses sans sauvageries ni violence, armée seulement de mots et d’images porteurs d’un idéal.

Ma critique est également disponible sur le site le Quatre Trois

Gangster Squad

Gangster Squad

Prenez trois ou quatre acteurs de calibre comme Sean Penn, Josh Brolin, Ryan Gosling et Emma Stone, mettez-leur en bouche des textes ridicules et insipides, enrobez le tout d’une bonne dose de kitch et de tape-à-l’œil et vous obtiendrez ce pas très réussi Gangster Squad. Loin d’être le meilleur coup du réalisateur de Zombieland Ruben Fleischer, cet amalgame de scènes clichées se révèle être d’un ennui total, entre son introduction quelconque et sa conclusion ultra prévisible.

On nous sert encore une fois une histoire classique de film de gangsters, à la différence que dans ce cas-ci on se targue d’être tiré d’un fait réel, ce qui n’ajoute cependant nullement à la crédibilité de l’ensemble. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Los Angeles est pourrie jusqu’à l’os, rongée par les ramifications de la corruption qu’étend un parrain qui contrôle toute la ville, l’ancien boxer Mickey Cohen (Sean Penn). Sous l’ordre de son supérieur (Nick Nolte), un agent de police zélé (Josh Brolin) met sur pied l’escouade gangster, une poignée de flics sans insignes qui tentent par tous les moyens (souvent non orthodoxes) de mettre la main au collet de Cohen.

Pour ajouter une petite dose de présence féminine à l’écran, se greffe à ce groupe de mâles bourrés de testostérone le personnage de Grace Faraday (Emma Stone), une femme fatale nouvellement débarquée dans la ville qui s’accrochera un temps à Mickey Cohen pour s’approprier un peu de sa célébrité. Inutile de vous dire que la belle ne mettra pas beaucoup de temps à succomber aux charmes de Jerry Wooters (Ryan Gosling), le policier le moins discipliné de l’escouade gangster. Probablement qu’à ce stade, vous avez déjà deviné la fin du film. Ce que vous ignorez, cependant, c’est que Gangster Squad se perdra en détours ridicules avant d’y parvenir.

Utilisant une esthétique qui se veut old school et kitch, on peut accorder à ce film d’être visuellement réussi. Les décors et les costumes nous propulsent dans cette ambiance du vieil Hollywood classe et vaniteux. Malheureusement, dans ces décors opulents prennent place des situations théâtrales qui, plutôt que de rendre l’ensemble différent, teintent le tout de superficiel et d’exagéré. Rempli de dialogues vides et de répliques simplettes, Gangster Squad nous sert cliché par-dessus cliché, pour finir par en devenir complètement risible.

Sans dire que les acteurs n’offrent pas une bonne performance, peut-on les blâmer d’être quelconques avec des personnages si vides et inintéressants à défendre ? Personnifiant tous littéralement une caricature, aucun d’eux ne sauve la mise. Mickey Cohen, cependant, peut-être en raison de son rôle de « méchant », est encore plus impertinent et grotesque que les autres. Loin de tout ce tapage de combats et de lutte du bien et du mal, le personnage d’Emma Stone est celui qui est le mieux servi par l’approche vintage.

D’abord et avant tout tape-à-l’œil, Gangster Squad se devine toujours un coup d’avance, si bien que sous l’ennui, on finit par s’enfouir le visage dans son pop-corn pour attendre patiemment que le film se termine. Malgré quelques scènes où le kitch fonctionne, où l’enchaînement des scènes d’actions colle bien ensemble, ce film n’a rien d’un incontournable. Puisque de toute manière, Gangster Squad vient piger à qui mieux mieux dans toutes ces traditions des films de gangsters, réécoutez plutôt ces classiques comme Goodfellas ou Scarface qui ne sauront vous décevoir.

Ma critique est également disponible sur le site le Quatre Trois

Les misérables

Les misérables

Difficile de trouver les mots justes pour exprimer à quel point Les misérables est un film grandiose. Cependant, tenez-vous le pour dit, cette réalisation de Tom Hooper est littéralement l’adaptation cinématographique du drame musical éponyme ;on y chante donc du début à la fin. Un peu déstabilisant au début, on s’habitue rapidement malgré tout à cette absence de dialogue pour plonger tête première dans cette fresque dont on savoure chaque instant. Renfermant certainement quelques scènes d’anthologie d’interprétation, de la part notamment d’Anne Hathaway, les acteurs y sont poignants, intenses et bien servis par la réalisation.

Pour ceux qui sont peu familiers avec l’histoire de ce classique de la littérature française, Les misérables est le colossal récit de la vie de l’ancien forçat Jean Valjean (Hugh Jackman), sur la trame historique d’une parcelle de l’histoire de France dans le début des années 1800. Après avoir servi ses vingt années de détention au bagne où il a été emprisonné pour vol, Valjean change d’identité pour devenir un homme bon, alors qu’il est toujours traqué par l’inspecteur Javert (Russell Crowe) pour un petit délit commis à sa remise en liberté. Parallèlement, Valjean décide de venir en aide à une femme miséreuse (Anne Hathaway qui incarne brillamment Fantine), en adoptant sa fille Cosette (Amanda Seyfried et la très mignonne Isabelle Allen). À cela, ajouter encore une bonne quantité de personnages bouleversants, le tout enrobé d’une critique sociale, d’une réflexion sur Dieu et l’Homme, de discours idéalistes sur fond de crise politique.

La réalisation du film est au service de la performance de ses acteurs. Privilégiant l’émotion sur la perfection de l’exécution vocale, Tom Hooper a choisi de faire chanter ses acteurs directement sur le plateau plutôt que de préenregistrer leurs performances en studio. Cette approche donne lieu à de nombreuses séquences très longues qui présentent des performances pratiquement sans aucune coupure. L’émotion est donc bien souvent à son apogée alors que les acteurs jouent souvent autant de l’émotion que de la voix. Cependant, ce style de réalisation laisse aussi filtrer quelques fausses notes dans les performances musicales, qui mettent parfois en relief les maillons les plus faibles de cette longue farandole parfois inégale d’acteurs-chanteurs.

Avec une conception si concentrée sur l’acteur et les émotions, Tom Hooper en met malheureusement trop dans ses mouvements de caméra. Même s’ils sont parfois appropriés, les cadrages souvent très serrés sur les visages des acteurs deviennent trop souvent étouffants. On se sent parfois frustré de perdre de ces magnifiques décors et costumes pour ne plus voir qu’un visage qui prend trop souvent toute la place. La caméra épaule devient aussi par moment étourdissante, valsant de personnage en personnage lors des chorégraphies à grand déploiement. Trop en mouvement, elle fait perdre au spectateur son repère (le chanteur) et le trimbale d’une extrémité à l’autre du plateau, ne manquant pas de lui donner le tournis.

Côté intensité dans le jeu d’acteur, Les misérables sera certainement difficile à battre cette année. D’ailleurs, quelle honte ce serait si Anne Hathaway passe à côté de l’Oscar de la meilleure actrice, elle qui, au plus fort de sa performance, semble aussi éprouvée et aussi écorchée que cette pauvre Fantine qu’elle personnifie avec tant de vulnérabilité. Et loin d’être la seule à être poignante, Hathaway ne fait que compléter les rangs de cette distribution exceptionnelle. Ainsi, l’Éponine de Samantha Barks paraît authentique et perdue, la très jeune Cosette d’Isabelle Allen est attendrissante, le Valjean de Hugh Jackman est juste et solide tout autant qu’écorché et désespéré. Eddie Redmayne propose un Marius amoureux de Cosette juste de qu’il faut d’idéaliste et de romanesque, entouré de ses amis étudiants radicaux épris de révolutions, comme quoi ce récit n’a pas pris une ride.

Bien qu’on y escamote rapidement les péripéties (en nombre considérable dans cette histoire s’étirant sur plusieurs tomes), Les misérables est un film exceptionnel qu’on doit cependant concevoir plus proche de l’opéra que du film musical classique. L’ajout des chœurs fait monter l’émotion en portant à leur paroxysme les séquences clés. C’est épuisé qu’on parvient au terme de cette grande fresque chantée, comme si on avait vécu à travers ces personnages toute une vie de tourments et de beauté, de joies et d’épreuves, d’amour et de haine. Poétique, puissant, intemporel et humain, on peut dire que Tom Hooper a su rendre justice à cette épique histoire que nous a légué un Victor Hugo au sommet de son art.

Ma critique est également disponible sur le site le Quatre Trois